2020年法施行の新省エネ基準はとても高い断熱性能を求めます。

2020年法施行の新省エネ基準はとても高い断熱性能を求めます。

最低とされる基準でもそれをクリアーできない設計、施工者が続出するでしょう。

既に業界は戦々恐々状態となっています。

表面デザイン設計者や旧態大工工務店ではつくるものすべてが違法住宅となるかもしれません。

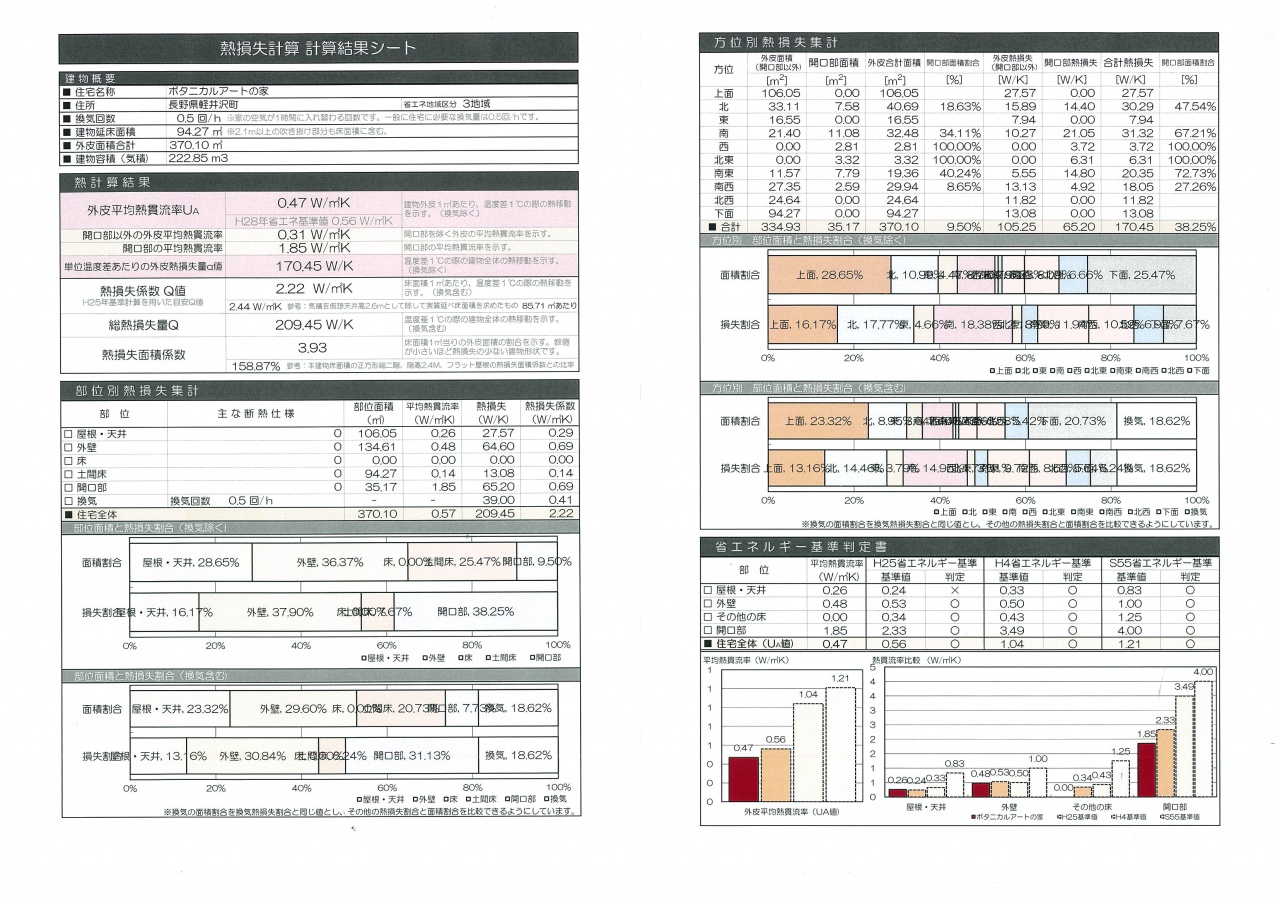

軽井沢町は断熱地域区分3、最低値でも0.56W/㎡Kが求められます。

ハウスメーカーはすでに最高基準のいわゆるZEH値0.38W/㎡Kクリアーを

売り文句に宣伝を拡げています。

PDO流の開放型設計ではどうなるか?

詳細計算によると平均で0.55W/㎡Kですからクリアーではあります。

さて、ZEH住宅で薪ストーブを焚いたらどうなるか?

さて、ZEH住宅で薪ストーブを焚いたらどうなるか?

オーバートしてしまい「あたたかい」を超えて「暑い」といういけない状態となります。

なので、森の家でありながら薪ストーブを焚く幸せを味わえないわけです。

ZEHでは高価で超高性能なメーカーサッシを用いますが、

窓の大きさは制限されますから森と一体感のある暮らし、というわけにもいきません。

地域の特性を活かし冬の日差しをふんだんに取り入れ、床や壁に熱を貯金する、

などという設計工夫を無意味としてしまうおそれもあります。

PDOの考えは、ZEHを良しとしません。

それは森の生活ではかえって不適切な家となります。

でも、法的基準となる地域区分の性能基準は満たさなければいけません。(これは大前提)

2020年基準を満たし、かつ森と一体感のある開放的な暮らしは同居できます。

中村@PDO

レンガの壁は重厚で素材感のある仕上がりになります。

通常は1段1段隙間なく積んでいきますが、

あえて隙間を作ることで奥の景色が見え、

一気に軽やかな仕上がりになります。

屋外だけでなく、室内でもパーティションなど

様々なシーンで応用可能です。

レンガ越しに入る光もドラマチックです。

コナシに寄生したヤドリギ。

地面に根を張らず、宿主から養分を吸収して育ちます。

宿主にとってはやっかいな存在ですが、

その強い生命力から魔除けの力、不死の力、

愛をもたらすといった力が信じられています。

海外ではクリスマスに玄関に吊るす風習もあるそうです。

落葉広葉樹に寄生するので冬はすぐに見つけられます。

大きな鳥の巣のような樹形。

縁起の良い木、次はいつお目にかかれるでしょう。