「八ヶ岳らしい家づくりを考える会」の発足は昨年の11月。

通称「8らしい会」です。

そもそもは「中村さんの建築は2020年施行の外皮性能省エネ基準にNGでは?」

という建築士会の長坂治さんからのショックな電話から始まります。

「勉強会を潤ちゃんの作業場で今夜やるから来るといですよ」とのこと。

まだまだ先のこととのんきに考えていましたが、どうやら正面から向き合う時機到来。

複雑な詳細計算の技術習得の勉強会です。

おかげさまで身につけることができました。

これを建材メーカー任せにすることは何としてもやりたくないことでした。

計算技術の習得のモデルとしたのは「ブックカフェの家」です。

窓がとても多い家。

それでも地域区分4、要求UA値は0.75W/㎡K以下。

計算結果は0.57W/㎡K! クリアーですよ。

中村@PDO

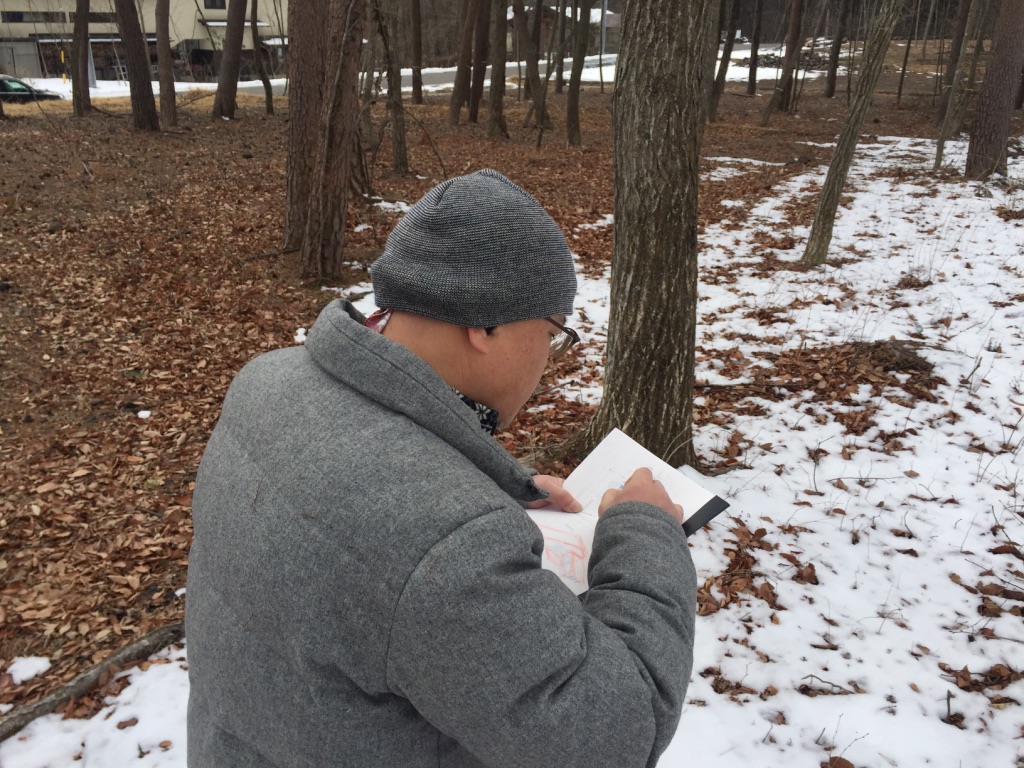

敷地から浅間山が臨める林間の別荘地。

建築計画の相談をいただき対話を重ねています。あらためて土地を訪ねました。

美しい景観はその美しさを構成している要素がありその場の空間に線を引き内と外をつくる行為が建築でもあります。

一方でランドスケープデザインには「時のデザイン」という視点も大事です。流れを捉えて応答するパッシヴデザインのひとつ。

内側での営みと外側との関係性づくり。

閉じたり開いたりしながら変化していくありさま。自然はたくさんのことを教えてくれています。

意図を持って動きはじめ、意図を消していくプロセス。そこに生まれてくるものを愛おしむ気持ちがまた次の流れをつくりはじめます。

進行中の仕事のブログや建築実績などをじっくり読み込んでいただき土地探しの段階でお問合せいただくことも多くなりました。

ランドスケープデザインや建築の視点で候補地についての所感をお伝えしています。

敷地や周辺環境の特性(良い点・悪い点)、建築手法やデザインでカバーできること、

全体予算のことも睨みながらすでにある植生や土地が潜在的にもつ力の生かし方などもアドバイスさせていただいています。

家づくりという土地購入も含めたプロジェクトの中で「お金の流れをデザイン」すること。

あるべき姿を共に描きながら対話を重ねていくプロセス。

PDOが大事にしていることです。

滋賀出張の帰りにたねやグループのラコリーナ近江八幡を訪れました。

今回が2度目、2年ぶりです。

イタリア語の「丘」という意味をもつラコリーナ。

八幡山から連なる丘が広がっています。

藤森先生が手がけるラコリーナは大きな意味での環境と応答しながら進化を遂げています。

“実り豊かな森の中で人と自然を繋げる”というコンセプト、

「食」と「建築」という分野の違いはあれどオーケストラPDOの目指すところでもあります。

「建築」が生まれる土壌に何を見ているか。

人の関係性をどう捉えているのか。

伏流水や季節の風など風景をつくる見えない要素があり、

人と人を結びつける「流れ」、時に分断もさせる「流れ」はそこには存在します。

土地と住まい手家族に流れているものを感じること。

家づくりはここからはじまっています。

「パッシヴデザイン」の奥深さ。

オーケストラのメンバーのセッションは2018年も続きます。

その土地の周辺環境の中でもとりわけ良いビューポイントを見つけましょう。

①気持ちのよい「抜け」のあるポイント、方向をさがす。

・美しい林、深い森、森と森のすき間の空

・そのエリアのシンボリックな山を見通すポイント

赤岳、甲斐駒ヶ岳、浅間山…など

・美しく手入れされた近隣地の庭、空地を見通すポイント

その気持ちよいポイントこそが皆さんの家の中の特等席になるのです。

そこはくつろぎのソファであったり、キッチンシンクの前であったりします。 逆に生活インテリア空間に取り入れたくないものも探しましょう。

逆に生活インテリア空間に取り入れたくないものも探しましょう。

②見たくない物体を見通す方向

・アスファルトの道路

道路が見えるということは車が走り抜けるのが見えるということです。

・隣地の物置や家、玄関ドア、窓など

隣家の生活の気配というのはとても気になるものです。

それらのポイントが全くない、という土地はないと思います。

次のステップ、家づくりの間取りに活かしていきましょう。

良いビューは大胆に取り入れ、望ましくないものは徹底的に隠す、ということです。