26.01.17

外観デザイン ー水平ラインの強調ー

現場は足場が一部ばらされて、全景が見えるようになってきました。

春以降に工事が始まる三隻の舟Ⅲからは写真のような佇まいとなります。

ブラウンをベースにした外壁の各種マテリアルが木々の緑に馴染み、ランドスケープに安定感と広がりをもたらす効果があります。

細田@PDO

26.01.17

現場は足場が一部ばらされて、全景が見えるようになってきました。

春以降に工事が始まる三隻の舟Ⅲからは写真のような佇まいとなります。

ブラウンをベースにした外壁の各種マテリアルが木々の緑に馴染み、ランドスケープに安定感と広がりをもたらす効果があります。

細田@PDO

25.12.23

現場周辺はすでに雪景色。

年内に足場ばらしをするために外回りの仕上げ工事を先行して進めています。

標高の高いエリアではこのタイミングで足場をばらさないと、雪解けまで足場解体ができなくなってしまうことが多々あるのです。

細田@PDO

25.12.05

外壁はアクセントで一定間隔で大谷石のボーダーを入れたレンガタイル張りを採用しています。

ワーケーション棟となる「三隻の舟Ⅰ」とは違う色味のタイルを使っています。

細田@PDO

25.11.21

現場では外回りを先行して木工事を進めています。外部の仕上げは杉板、ジョリパット、ガルバリウム鋼板、そして一部にタイルを予定しています。

雨がかりの部分は劣化を考慮してガルバリウム鋼板やタイルなどを使用し、その他は意匠デザインによってマテリアルを決めていきます。

細田@PDO

25.10.08

現場では屋根のガルバリウム鋼板葺きや外壁の透湿防水シートの施工を進めています。

厳しい冬の到来の前にしっかりと外回りをまとめていきます。

細田@PDO

25.09.13

木工事が進む現場で上棟式を執り行いました。

ここまでの大工さんの仕事の労をねぎらい、工事中の安全祈願とフラッグシップとなる建物の完成を願って、建物の四方をお神酒・洗い米・お塩でお清めをしました。

細田@PDO

25.09.05

上棟後の現場を確認いただいたあと、この春に完成した「三隻の舟Ⅰ」で打合せです。

外壁のジョリパットやタイル、自然石などのサンプルを並べてまずは意見交換です。

たくさんの選択肢があり迷うところですが、テーマとなるものや色がひとつ決まるとそれとの相性で自ずと決まっていくものです。

今回は下打合せ、ゲストを迎える建物の顔となるところに使うスクラッチタイルのサンプルボードを作成して次回の打合せで検討いただきます。

細田@PDO

25.08.26

夏の工事自粛期間があけて現場では工事が再開しています。建主にお越しいただき、上棟した現場を見ていただきました。

外観模型やインテリアパースでイメージのすり合わせをしながら設計を進めていきますが、現場を見て初めて気づくこともあります。

進捗状況で、変更が可能な場合、大掛かりなやり直し工事が発生して費用や工期に大きな影響が出る場合などさまざまです。それらをご説明した上で最終的には建主に判断を仰ぎます。

納得のいく家づくり、完成時での期待を超える満足感。そこを目指して現場でのやり取りは続きます。

細田@PDO

25.07.19

関東甲信越の梅雨明けが発表された昨日から現場では建て方がはじまりました。

3連休で別荘地内は工事休止。連休明けから建て方の続きを行います。

細田@PDO

25.07.04

外周部の埋め戻しも完了し、基礎工事も終盤です。週明けから設備の埋設配管工事を行います。

その後土台敷き、休止期間前の上棟を予定しています。

細田@PDO

25.06.26

現場では小雨が降る中、型枠の立て込みを進めています。

型枠設置完了後、立ち上がりコンクリートの打設を行います。

細田@PDO

25.06.18

基礎形状はベタ基礎(耐圧盤)。捨てコンクリート打設の後に鉄筋を組みあげ、第三者機関の配筋検査を受けています。

指摘事項なしで、この後ベースコンクリートの打設を行います。

細田@PDO

25.06.10

基礎工事が進む現場を建主に視察いただきました。道上にある傾斜地、「三隻の舟Ⅰ」に続いて施工難易度の高い工事です。

梅雨入りの発表もそろそろ、天候が気になる季節です。

夏の工事休止期間のある別荘地ですので、今後の天候次第ではありますが、休止期間前の上棟を目指しています。

細田@PDO

25.05.29

既存家屋の解体工事が終わった敷地で地縄張りを行いました。

合わせて基礎業者と建物の設計GLの確認をします。

細田@PDO

25.05.14

仕事で海外出張も多いオーナー。合間に時間をとっていただき、愛知県にある会社まで伺い、図面の読み合わせです。

ZOOMでの打ち合わせは便利ですが、ポイントなる打ち合わせでは、顔を突き合わせてニュアンスも含め、しっかり対話することが重要です。

細田@PDO

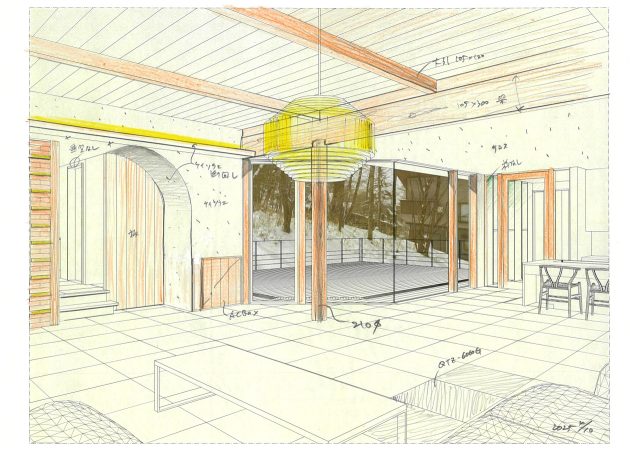

25.04.16

建築家が頭の中で思い描いている空間をオーナーと共有しなければいけません。

建築家が頭の中で思い描いている空間をオーナーと共有しなければいけません。

「細工は流々仕上げをご覧じろ」と言いたいところですが、

そんなわけにはいかないのが今の世です。

むしろ、専門家ではない純粋な視点を持つオーナーは、

思いもがけない、目から鱗が落ちるような

アイデアをいただくこともしばしばです。

クリンソウが群生している敷地です。

浅い春、芽が出てきました。

造園家金澤の出番です。

一つ一つ丁寧にポットに移して避難完了です。

中村@pdo

25.04.11

ホワイト模型と言います。

ホワイト模型と言います。

ここで「あれ?なんかおかしいな・・・・」と直感することは、

完成してもやはりおかしいのです。

だから直観をとても大切にします。

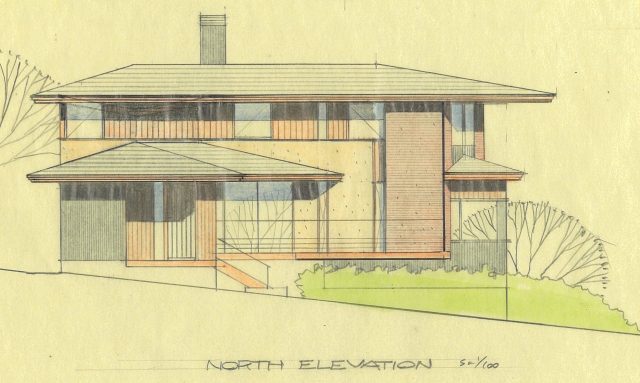

大海を、風を受け帆がのびやかに拡がる、そんな船のように見えたらいいな。

森の中でもいつも流水にさらされている沢地での建築にふさわしいと思います。

中村@PDO

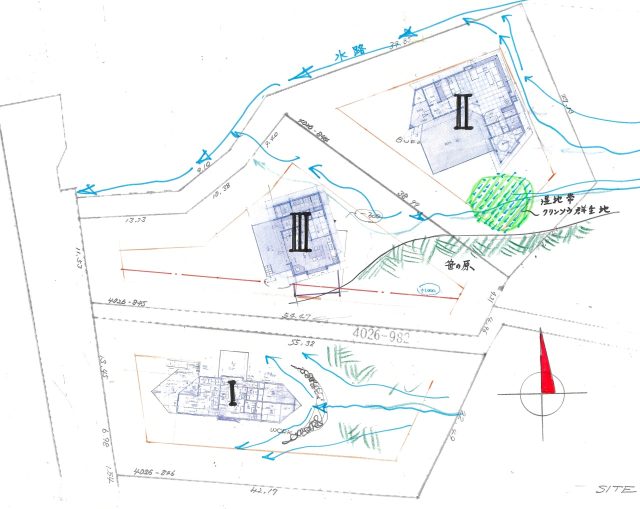

25.03.03

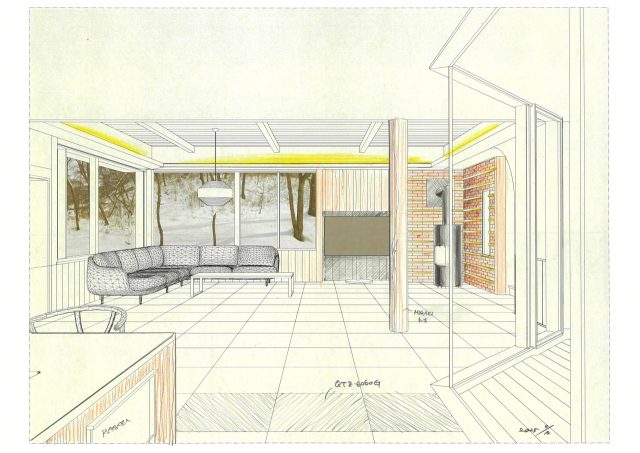

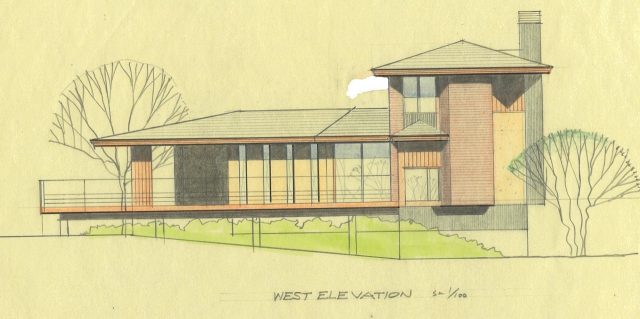

3隻の舟Ⅱ 外観のデザインは水平線が強調されたものとします。

3隻の舟Ⅱ 外観のデザインは水平線が強調されたものとします。

敷地は急傾斜地ではありませんが、

湧水に囲まれて美しい起伏があります。

一部が湿地帯になっていて希少高原植物の

クリンソウの群生地もあります。

建築行為では、特に基礎工事ではどうしても

既存の自然(地面)環境をけがしてしまいます。

工事車両の出入り、ルート確保、

建物周囲4m範囲は重機が歩いてしまいます。

けがしてしまう範囲を最小限にするには

関わる職方すべての意識の共有が必要です。

中村だいすけ@PDO

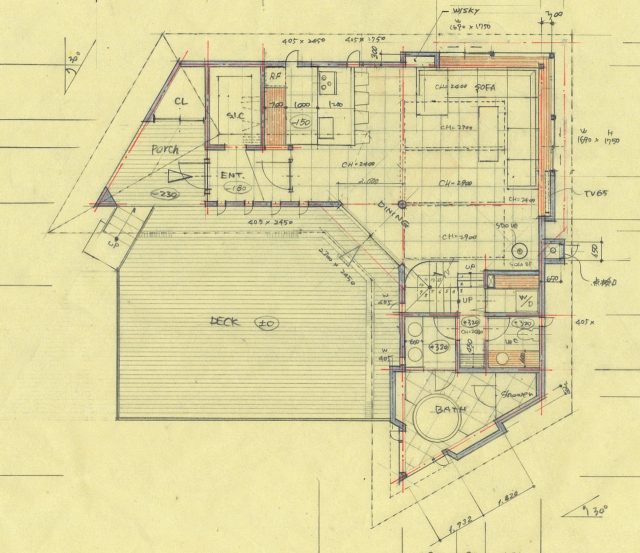

25.02.28

三隻の舟Ⅱ は会社の保養施設です。

三隻の舟Ⅱ は会社の保養施設です。

海の街から天空の森にしばしの住環境を移して、

その非日常性でいやされる、リフレッシュすることを目的としています。

また、海外からのゲストもおもてなしすることもあります。

提案はくりかえされ、この平面図の案にどうやら収まりました。

一般的な別荘、住宅と違うのは、

1,クッキングはそれほどしない

2,水回りは清潔で広々と

3,3家族が同時に過ごせること

それと、やはり湧水対策です。

中村だいすけ@PDO

24.12.21

「三隻の舟Ⅰ」の基礎工事では予想を超える地下水流に、まさに寝た子を起こしてしまったか!

ご覧いただくような、吹き出す水流をいなしながらの忍耐工事となりました。

引き続き年明けの5月の着工を目指し、計画を進めることとなった「三隻の船Ⅱ」。

同じく旺盛な地下水流の上につくる建築です。

「三隻の舟Ⅰ」の経験を活かしていかに水流をいなせるか?を考え続けます。

防波堤のように頑張ってしまう建築はだめです。

そう、風を読み、星月を読み、潮の流れを読む、荒海を超えて理想の地にたどり着くバイキングのように。

中村だいすけ@PDO