2022.02.18

軒先の植木

ここのところ晴天が続き、PDO事務所では

数日前に降った雪が、屋根から次々と大きな音をたてて落ちてきます。

軒先にのびてくる雪の塊は、水分を多く含んで固まり

とても重くなっています。

この雪が落ちると、その下にある植木の枝は折れてしまいます。

写真に写っている屋根まで枝を広げたカマツカは

外壁から3m離れたところに木の幹があります。

家の近くに植木を植えたい時は、上を見上げましょう。

枝の広がりと雪が落ちてくることを想定し

植栽する種類や場所を考えなければなりません。

2022.02.16

雪の日の楽しみ

事務所周りは昨夜も少し雪が降り

薄く積もった柔らかい雪の上には、今朝は色々な足跡が見つかりました。

これは事務所の庭にいつもいるキジでしょうか。

2つ並んでいたので、夫婦かもしれません。

これはタヌキかキツネかな?

車路を通っているのが分かります。

足跡は指の数や、爪痕があるかないかや、歩行パターンなどから

見分けるそうです。

途中で立ち止まったり、なにか掘った跡があったり

何を思ってこうして歩いたのか、想像しながら観察すると

ワクワクする冬の散歩です。

2022.02.09

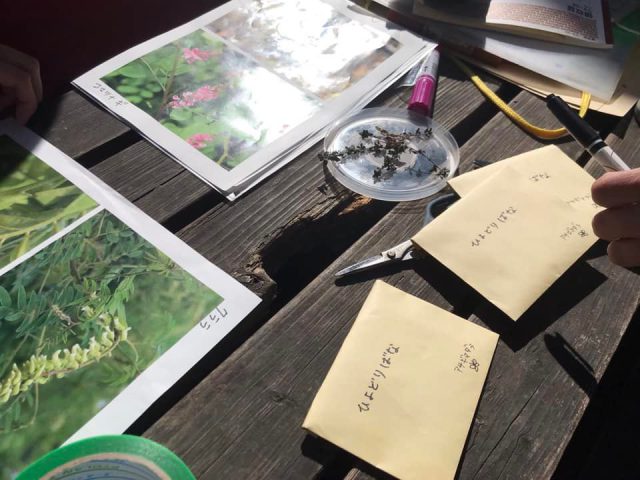

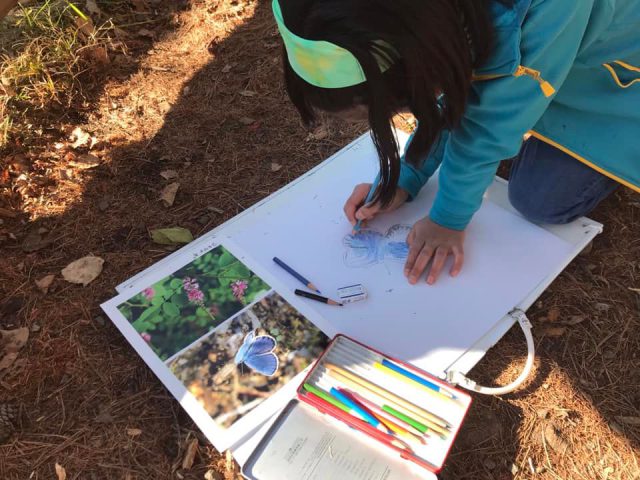

森の種とり先生

2021年11月14日日曜日

去年の秋晴れの日曜日、森の楽童実行委員会主催(協力/公益財団法人キープ協会)

「森の楽童」という北杜市在住の小学生向けのプログラムの一つ

『植物のいのちをつなぐ “タネトリ”&ドローイング』の回で

三浦さんと二人で、一日種とりの先生をしてきました。

今回の参加者は低学年の子供たちが多かったため、分かりやすいテーマにしぼり

蝶と蝶の食草について話をしてから

皆で蝶の食草となる野草の種とりをしました。

午後には、採った種を観察しながらのお絵描きや

思いきり森を走り回ったり木に登ったり焚火でみかんを焼いたりと

それぞれ好きな時間を過ごしました。

お楽しみのおやつタイムには、種のテーマに合わせて

色々な種がたっぷりのおやつに感動。

この日採った種は蝶のための野草にプラスして

子どもたちが大好きなヤマブドウ

実がきれいだったムラサキシキブもいつの間にか加わって

自由で楽しい種とり時間になりました。

次回は数日後。

今度は種まき先生になってきます。

2022.01.17

ポット苗木の2年目

昨年の秋、2019年秋にご家族と一緒に植樹したポット苗木の様子を見に

Corn Tea Houseへ伺いました。

植えてから約2年経った様子です。

こちらではお友達と一緒に少しずつ庭造りをしてくださっていて

とても素敵な庭になっていました。

2年前のサイズはこのくらいでした。

八ヶ岳で採った種から育てた苗木、26種200ポットを

大きくなる樹種も混植密植して、成長を促すように植えました。

ある程度大きくなってきたら、少しずつ間引いたり枝を落としたりしながら

木の成長と共に、人にも心地よい森になるようにしていきます。

ポット苗木を使った庭づくりは、こうして時間はかかりますが

大きな木を数本植栽するのと合わせれば、費用も抑えられ成長も楽しめる

お薦めの方法の一つです。

2022.01.15

自生種を増やす

トレイルランの家では、一昨年に敷地内で採種した種を

昨年の早春から3か所で蒔き、苗づくりをすすめ

秋に、できた苗を敷地内に植えました。

ノハナショウブ

ノハナショウブ

ヤマラッキョウ

ヤマラッキョウ

なぜそんなことを?自然に増えるのでは?

と思われるかもしれませんが

多種多様な植物や環境の中で、自然に任せた種はそう簡単に増えることはできません。

多くのものは人の手で蒔くことで、確実に増やすことができます。

アカバナシモツケソウ

アカバナシモツケソウ

コマツナギ

コマツナギ

ただ、苗床に蒔き管理をしていても、なかなか芽がでなかったものが

お客様が庭に蒔いておいた種がたくさん発芽していたり

自然と場所を移しながらまた花を見せてくれたものもありました。

地質や微生物や気候その他あれやこれや・・・

人間にはつくり出せない、その植物にあった環境というものがあるのです。

だからこそ、その環境も守りたいと思う。

難しいけれど楽しいしごとです。